治警事件與臺灣民報

Incident and the Taiwan Minpao

一、臺灣人唯一言論機關:《臺灣民報》

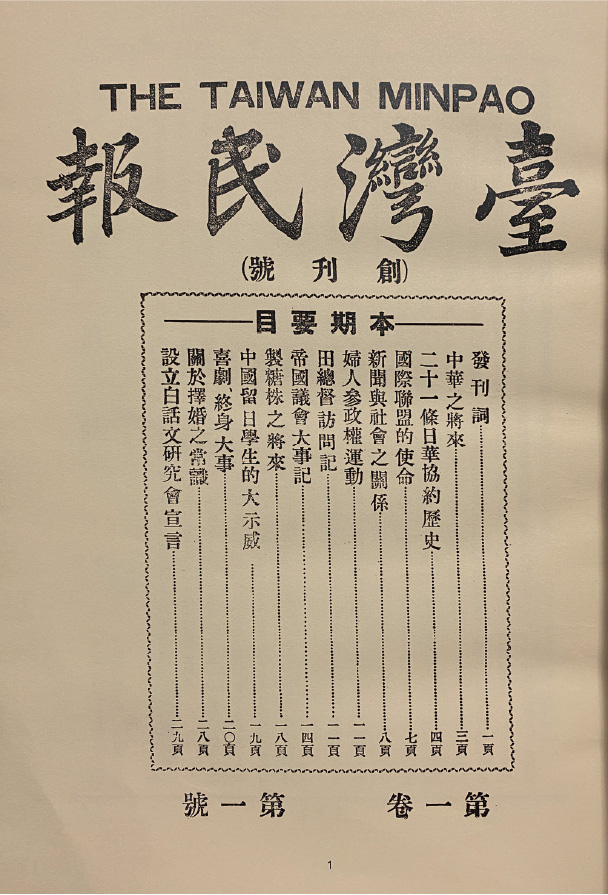

日治時期臺灣的報業設置需經臺灣總督府許可,不允許臺灣人在臺灣辦報。島內外知識份子透過在日本辦報的方式突破禁令,成為議會設置請願、臺灣新文化運動等的宣傳管道,也在治警事件、農工運動「為臺灣人發聲」。當時臺灣人最重要的報紙,當屬1923年4月在東京創刊的《臺灣民報》,總部設立於東京臺灣雜誌社樓上,臺灣支局設立於蔣渭水的大安醫院。

《臺灣民報》主旨為「啟發我島文化」、「謀臺灣幸福」,透過文協在各地成立讀報社拓展讀者群。1920至30年代該報不僅大力宣傳議會設置請願運動、抨擊臺灣總督府施政,亦極力提倡白話文、發展臺灣新文學、引進新知。

1923年第3回請願同志在東京創立《臺灣民報》,左起蔣渭水、蔡培火、蔡式穀、陳逢源、林呈祿、黃呈聰、黃朝琴、蔡惠如。(圖片來源:蔣渭水文化基金會)

1923年4月15日,純白話文的《臺灣民報》發刊,英文以臺語拼音,顯示臺灣主體性。

1925年1月《臺灣民報》發送實況圖(圖片來源:蔣渭水文化基金會)

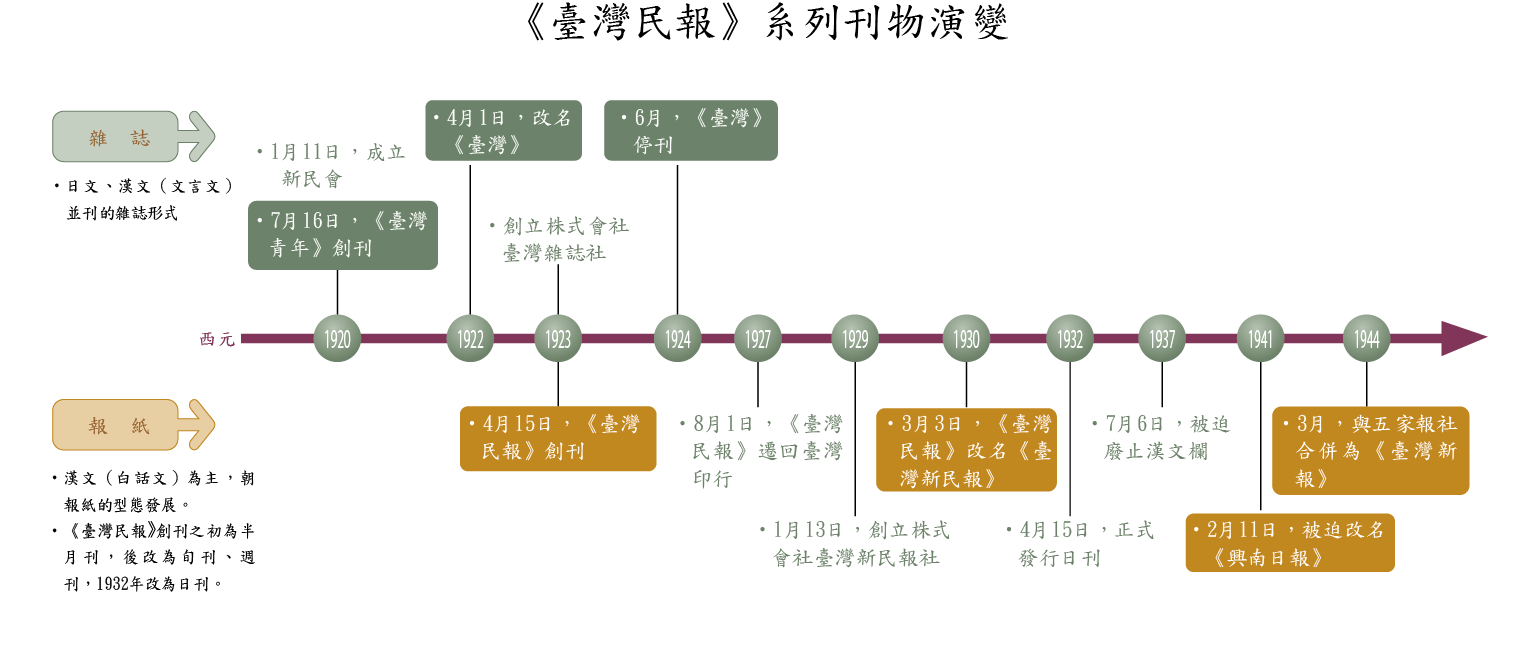

二、《臺灣民報》成立100週年

《臺灣民報》於1923年4月創刊至今屆滿100週年,為日治時期唯一由臺灣人資本經營的報紙,資本額2萬5千元,社長林幼春,其前身為《臺灣青年》、《臺灣》月刊,刊頭「民」字中間斜勾穿頭、代表「民意出頭天」。發行形式,創刊之初全為漢文、半月刊;1923年10月改為旬刊,1925年再改為週刊,1927年以增加日文版為條件遷回臺灣,仍為週刊。1930年增資、更名《臺灣新民報》,1932年正式獲准發行日刊,資本額為30萬元,社長林獻堂。1937年被迫廢止漢文版,1941年更名《興南新聞》,1944年與島內其他5家報紙合併為《臺灣新報》。

資料整理自 蔡錦堂,〈文協與「臺灣民報」系列刊物 ─兼談《臺灣人士鑑》「趣味」欄位〉《臺灣學通訊》123期,頁11-13

三、臺灣民報對治警事件相關報導

1924年治警事件審判之際,當時臺灣最大報《臺灣日日新報》對此的漢文報導甚少,且多偏向批評被告方,例如1924年8月1日〈無視法庭神聖〉,報導蔣渭水在法庭上的答辯「託言左右」、「全不肯認定事實」、「所答多不謹慎」,甚至因「態度不遜」而被裁判長譴責。1924年10月16日〈治警違犯控訴公判〉報導二審審判過程,檢察官根據預審結定書指稱「被告等不從此禁止命令,巧潛法網,企達目的」,主張「本審若如原審,有不謹慎之事,為保法庭神聖,當於法之範圍,處以嚴罰也。」由此反映出檢察官、法官早有定見,日方報紙亦預設立場。

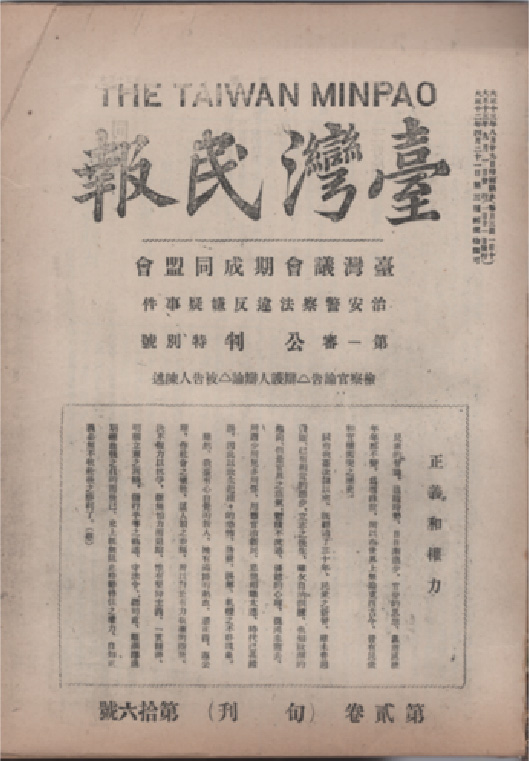

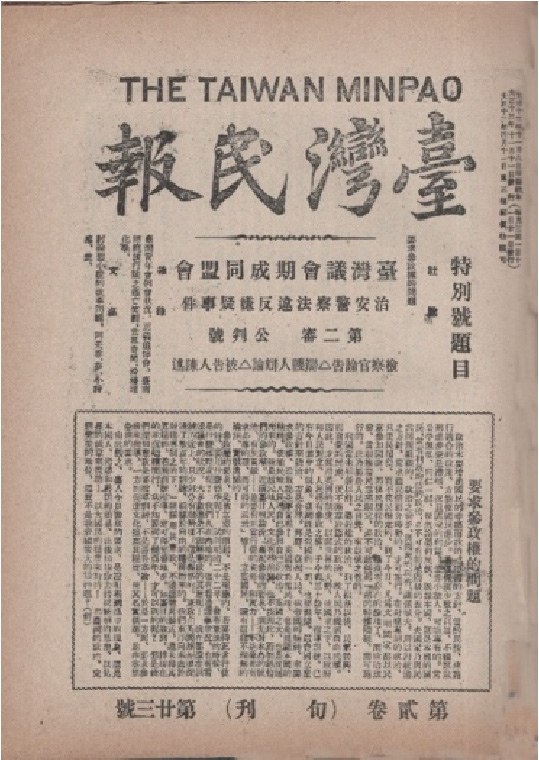

相對於此,《臺灣民報》當時雖然只是10天出刊一次的旬刊,在報導時效上不比《臺灣日日新報》為日刊來得及時,但透過旬刊的長篇幅對事件進行整理、深度報導,亦有市場。特別是1924年治警事件公審之際,《臺灣民報》分別於9月1日發行第一審公判號、11月11日發行第二審公判號等特別號,均以20多頁篇幅詳細報導當次審判中的檢察官論告、辯護人辯論,以及被告人陳述等言論內容。兩份特別號也都在封面刊載特稿〈正義和權力〉、〈要求參政權的問題〉,藉機宣傳民族運動的核心主張。《臺灣民報》憑藉著深入追蹤報導審判進度,帶動發行量成長、突破1萬份,同時也成為民族運動者抗衡官方媒體報導、藉受審宣揚主張的重要途徑。

1924年2月21日,《臺灣民報》開始刊登治警事件志士的監獄文學,首篇是蔣渭水的仿古文〈快入來辭〉,緩和治警事件引起的肅殺氣氛。

1924年8月29日《臺灣民報》刊出治警事件第一審公判號特別號。(圖片來源:國立臺灣歷史博物館)

1924年11月8日《臺灣民報》刊出治警事件第二審公判號特別號。(圖片來源:國立臺灣歷史博物館)