「日治時期歷時最久的反殖民運動」

臺灣議會設置請願運動

Petition Movement for the Parliament Establishment

一、《六三法》撤廢與轉向爭取設置臺灣議會

日本統治臺灣第2年(1896年)對臺灣撤除軍政,為了殖民政策的需要,採行不同於日本本土的「特別立法」。其中代表的即是〈臺灣施行法令相關法律〉(一般稱《六三法》),授予臺灣總督委任立法權、律令制定權,且臺灣總督府對法院具有管理權和人事權,故臺灣總督成為集行政、立法、司法三權於一身的威權統治者。

《六三法》讓臺灣成為帝國法律中的特別法,在東京臺灣留學生於1918年5月籌組「六三法撤廢期成同盟會」,以期臺灣人享有與日人同等之法律地位。然而,明治大學法科出身的林呈祿認為,「將臺灣納入帝國憲法體制」的主張隱含讓臺灣「同化」於日本,肯定殖民統治「內地延長主義」,於是於1920年7月另行主張運用臺灣是殖民地的特殊地位,成立「臺灣議會」實施自治,將總督府的立法權歸還民眾。

其後,經留學生組織「新民會」會長林獻堂裁決,將政治運動主軸轉向請願設置臺灣議會,展開自治、自主思考臺灣未來的民族運動。

日治時期臺灣民主自治運動的鼓吹者--林呈祿(圖片來源:臺中學資料庫)

臺灣日治時期最具代表性的臺灣議會民主運動者--林獻堂(圖片來源:明台高中林獻堂博物館)

二、歷時14年15回的請願運動

臺灣議會設置請願運動是日治時期臺灣人最具代表性的反殖民運動,因受到1911年中國辛亥革命成功、一戰後世界興起民族自決思潮,以及日本民本主義等影響,興起「臺灣自決」的民族運動思想,而由在日臺灣留學生與島內有識之士形成運動。主要推動請願的組織有留學生組成的「啟發會」、「新民會」及「臺灣文化協會」和「臺灣議會期成同盟會」等,這些組織代表臺灣民族運動的多元面向。

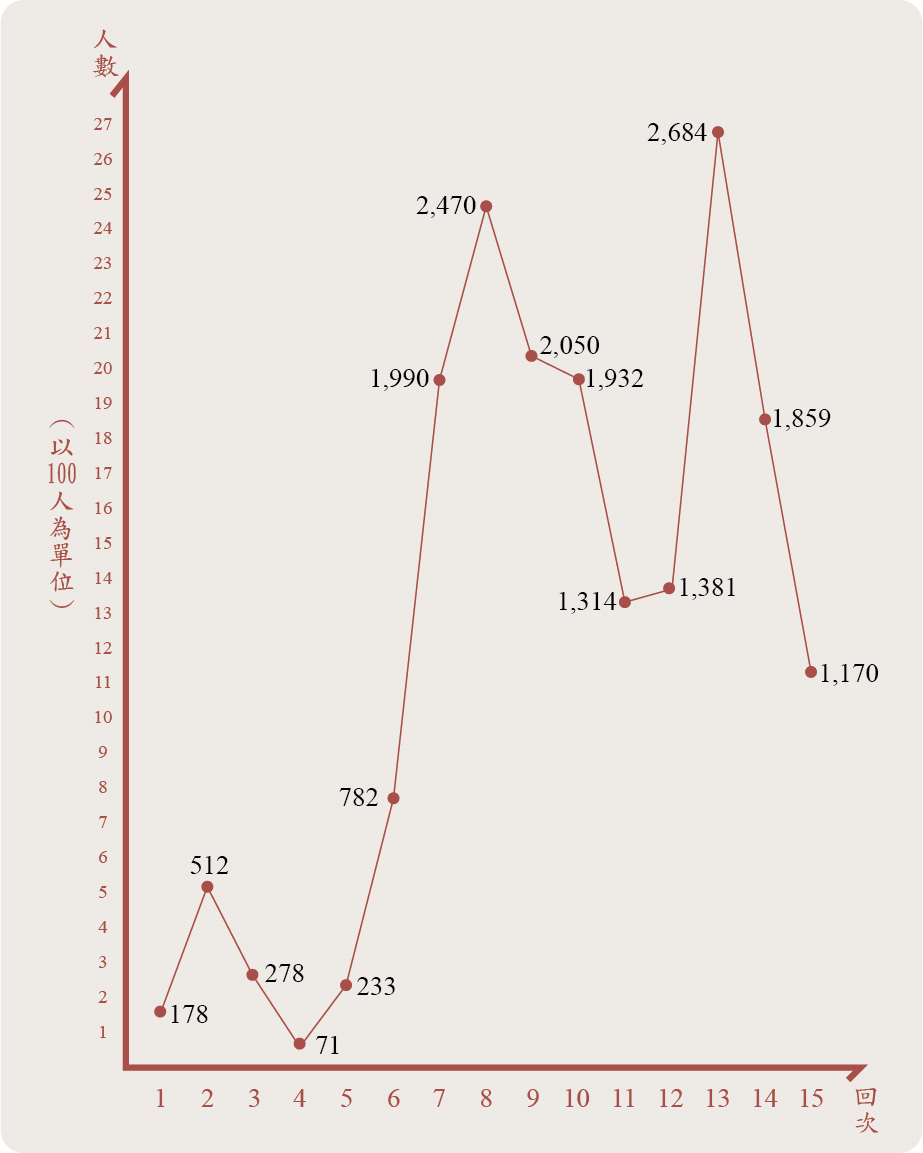

從1921年至1934年為止,臺灣人共進行了15回的請願活動,但皆未能獲得日本國會通過。臺灣議會設置請願運動長達14年,最後雖未成功,但喚醒了臺灣人的自覺意識,也培養了不少政治運動者。其不僅是臺灣從武裝抗日轉為非武裝抗日運動的代表,亦對當時及後來的臺灣社會、文化、政治發展影響深遠。

1920年臺灣知識青年在東京成立新民會,二排左2起林呈祿、黃呈聰、蔡惠如(副會長)、林獻堂(會長),右2蔡式榖、後排右3蔡培火、右4石煥長。(圖片來源:明台高中林獻堂博物館)

臺灣議會設置請願運動歷年請願簽署人數統計圖